国際会議等でのブース出展実績

2024年

XXXII International Astronomical Union General Assembly (IAUGA 2024), Cape Town, South Africa、ハイブリッド開催

第32回国際天文学連合(IAU)総会が、8月6日から15日にかけて南アフリカのケープタウンで開催されました。 今回のIAU総会はアフリカ地域で初めての開催ということもあり、近隣諸国をはじめ、107の国と地域から合計2648人が参加しました。 そのうち2045人が対面で、603人がオンラインでの参加でした。学生の参加者も多く、全体の1/4を占めました。

国立天文台ブースでは、国際共同運用パートナーの獲得に向けて、次世代観測機器を使用した「すばる2」の紹介と、 国立天文台の各研究内容についての説明を行いました。また、外国人研究者・学生向けの招へいプログラムについても紹介しました。 期間中、2日間にわたって「スクール・ビジット」が設けられ、近隣の高校生たちがブースに訪れ、熱心に説明を聞いていたのが印象的でした。 最終的には、ブースの来訪者数は954人となり、参加者全体のほぼ半数に達しました。

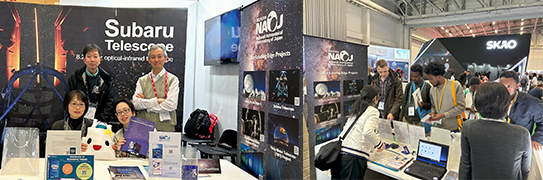

243rd Meeting, American Astronomical Society, New Orleans, U.S.A.

今年のアメリカ天文学会(243rd Meeting, American Astronomical Society, 1/7 – 1/11)はニューオリンズにて開催されました。 久しぶりの対面のみのイベントとなり、3,400人近くの学生や研究者が集まりました。国立天文台ブースでは、バックスタンドとしてすばる望遠鏡を展示し、 例年を上回る約630名の方にご来場いただきました。

来訪者には、国立天文台の様々な望遠鏡やプロジェクト・センターなどの活動の他、外国人研究者や学生に向けての招聘プログラムについても説明することができました。 またすばる望遠鏡の3Dバーチャルツアーを行い多くの方に楽しんでいただきました。イベントの3日目にはパブリック・アウトリーチ・プログラムの一環として、 地元の高校生を対象に分光カードを使っていろいろな光源のスペクトルを見てもらった上で、すばる望遠鏡に搭載される超広視野多天体分光器 PFS (Prime Focus Spectrograph) の特徴を紹介しました。

総合研究大学院大学(総研大)天文科学コースに関する詳細な説明のため、今回は大学院担当者も展示ブーススタッフとして参加しました。 今後、総研大の広報活動をより効果的に進めるために、アメリカの大学院における入学希望者募集活動や経済的支援、教育環境などについての調査も行いました。

2023年

2023 Asia-Pacific Regional IAU Meeting (APRIM 2023),福島県郡山市, ハイブリッド開催

三年に一度行われるアジア太平洋地域の天文学に関する国際会議(Asia-Pacific Regional IAU Meeting:APRIM)は、8月7日から11日にかけて、ビックパレットふくしま(郡山市)にて開催されました(APRIM 2023)。国立天文台はDiamond Sponsorとして通常より広いブーススペースにて、すばる望遠鏡、TMTプロジェクト、アルマ望遠鏡と国立天文台全体をフィーチャーした展示を行いました。

今回はアジア太平洋地域の国際会議ということもあり、他国際会議と比べると、ブース来訪者の多くは天文台のことを既に知る学生・大学院生やポスドクの外国人研究者でした。展示ブースには三鷹キャンパスからアルマ望遠鏡とTMTの電動模型を運び込み、またVRゴーグルを使用したすばる望遠鏡のバーチャルツアー体験スポットを設置するなど、各プロジェクトの研究活動や望遠鏡についてより具体的に説明することができました。この他にはNAOJフェローなどの招聘プログラムや、国立天文台が基盤機関として参画している総合研究大学院大学の博士課程教育について、担当者から詳細な説明を行いました。APRIM 2023のために新たに作製したすばる望遠鏡/TMTアルマ望遠鏡クリアファイル(3枚セット)も好評で、会期中合計320人以上の来訪者に訪れていただきました。

241st Meeting, American Astronomical Society (AAS 2023), Seattle, U.S.A., ハイブリッド開催

4年ぶりの対面を含むハイブリッド開催となったアメリカ天文学会(AAS)冬の会議にて国立天文台展示ブースを出展しました。同会議の参加者数はほぼコロナ前の状態に戻り(対面参加者数:約3100人・バーチャル参加者数:約350人)、国立天文台のブースには約600人の参加者が訪れました。その多くは日本に親しみを抱く学部生や大学院生で、各プロジェクトの研究活動に関する展示の他、ゴーグルを使用したすばる望遠鏡の3Dバーチャルツアーを楽しんでいただきました。また国立天文台招聘プログラムなどのリクルート情報や日本での生活サポート情報を提供した他、英語版理科年表や今年の夏に郡山市にて開催予定の「アジア太平洋地域の天文学に関する国際会議(APRIM2023)」についての宣伝活動も行いました。

2022年

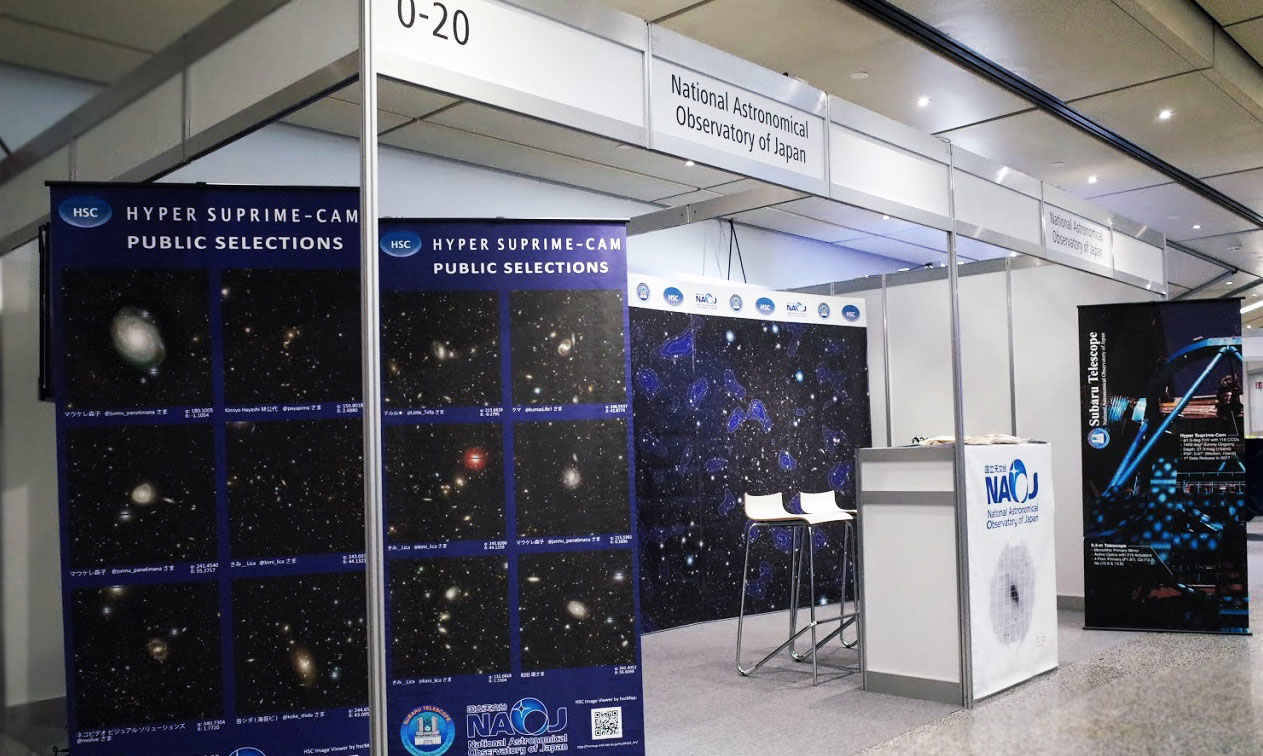

XXXIst General Assembly of International Astronomical Union (IAUGA 2022), Busan, Korea, ハイブリッド開催

新型コロナウィルス感染症の影響で一年延期となった韓国・釜山での国際天文学連合総会(IAUGA 2022 )。現地での来訪参加者は少数だろうという予想に反して、全体の参加者約2000人の内、約1500人が対面にてこの会議に参加しました。国立天文台展示ブースでは、すばる望遠鏡(すばる2)や超広視野主焦点カメラ (HSC)をはじめとした国立天文台の研究活動に関する広報や、主に若手研究者のためのリクルート情報の提供を行いました。同展示ブースには合計約750人の参加者が訪れ、展示担当者と活発な対話が交わされました。

2021年

237th Meeting, American Astronomical Society (AAS 2021), オンライン開催

新型コロナ感染症拡大の影響により、第237回アメリカ天文学会の国際会議(2021年1月11日~15日)はバーチャル開催となりました。 NAOJのバーチャルブースでは、国立天文台、また外国人招へいプログラムの情報を6日間にわたり発信しました。この会議には合計3075名が参加。バーチャルブースの出展者はNASAやNSFを含む59団体でした。

2019年

233rd Meeting, American Astronomical Society (AAS 2019), Seattle, U.S.A.

アメリカ天文学会にてのブース展示はこれで2度目となりました。今回は海外の研究者に向けて国立天文台のPRとリクルート活動の他、3日目にはアウトリーチプログラムにも参加しました。すばる望遠鏡の超広視野天体分光装置(PFS)について、手作りの分光カード(配布用)を用い現地の中高校生たちに説明しました。

International Astronomical Union Symposium 358: Astronomy for Equity, Diversity and Inclusion ― a roadmap to action within the framework of the IAU centennial anniversary (IAUS 358), NAOJ, Mitaka Campus, Tokyo Japan

国際天文学連合 (IAU)初の天文学における男女共同参画、マイノリティや障がい者の参画といった「ダイバーシティとインクルージョンの推進」をテーマとしたシンポジウムを、三鷹キャンパスにて開催しました。世界から124名(31カ国)が参加。国際連携室は主催国内事務局(LOC)のコアメンバーとして会議を支援しました。

2018年

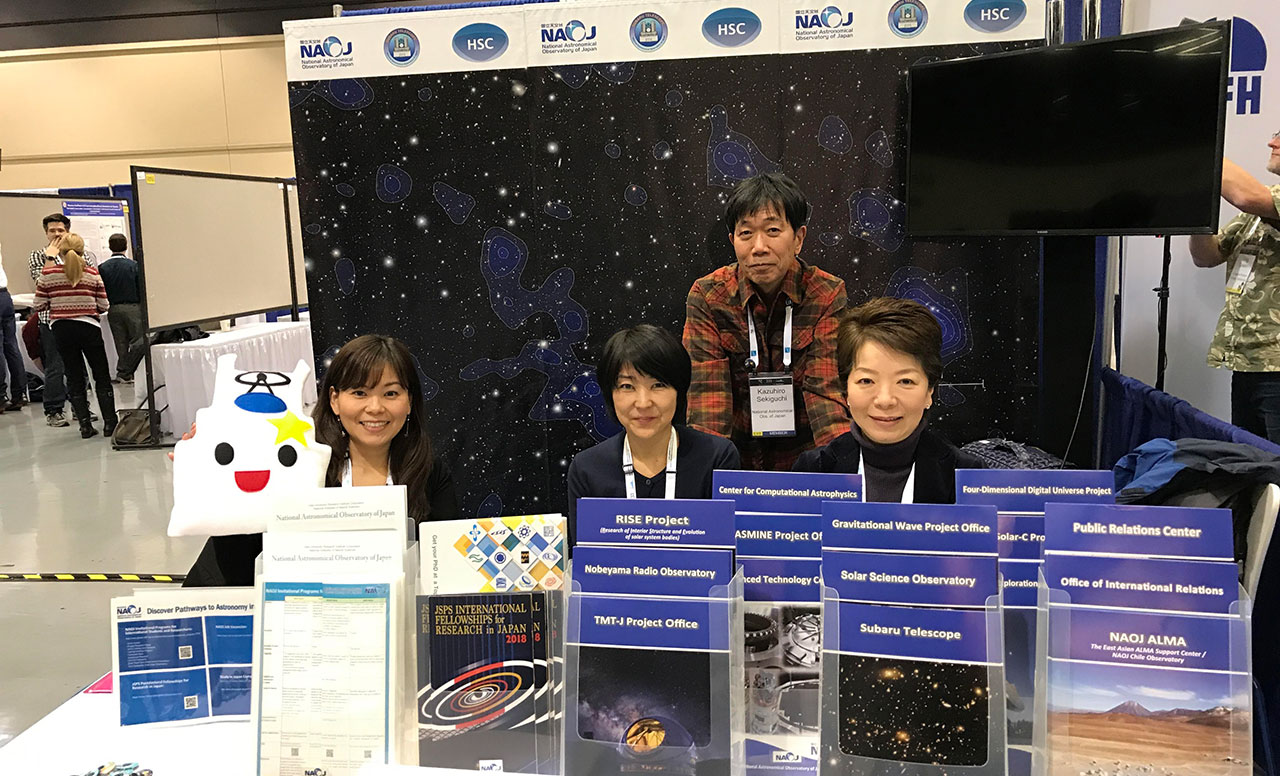

231st Meeting, American Astronomical Society (AAS 2018), Washington D.C., U.S.A.

アメリカ天文学会にて初めてブース出展を行いました。ブースを訪れた人は200名以上。用意した国立天文台の各種リクルートプログラムの説明資料やプロジェクト別のリーフレットがすべてなくなる程の盛況ぶりでした。

2018 Communicating Astronomy with the Public (CAP 2018), Fukuoka City, Japan

「世界天文コミュニケーション会議2018 in 福岡(Communicating Astronomy with the Public Conference、CAP2018)」が初めて日本にて開催されました。会場は新しくできたばかりの福岡市科学館。世界53カ国から446名が参加しました。国際連携室は主催国内事務局(LOC)としてこの会議を支援しました。

2018 XXXth General Assembly of International Astronomical Union (IAU GA 2018), Vienna, Austria

この国際天文学連合総会(IAU GA)の来訪者は 1200 人を超え、持参した配布物は全数配布しました。今回新作したバックパネル(横幅1.8m x 縦2.3m)のHyper Suprime-Cam (HSC)でのダークマターマップも好評で、すばる望遠鏡やHSCをはじめとした国立天文台の活動に関する広報や若手リクルート活動を効果的に行えました。

2017年

East Asian Young Astronomers Meeting 2017 (EAYAM 2017), Ishigaki Island, Japan

東アジア若手天文学者会議(EAYAM2017)が石垣島にて開催されました。国際連携室は主催国内事務局(LOC)としてこの会議を支援しました。